上月城、福原城と巡りました・・最後は、佐用「三城」、利神城を巡ります・・

国道373号線を北へ走ります・・河川工事が続く佐用川沿いに北上します

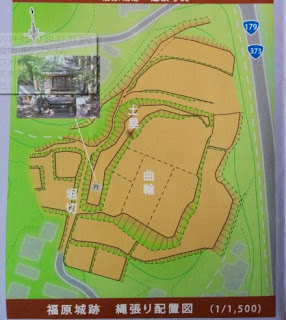

一応、パンフ見ていますので、山城、頂上に城跡があるのは分かっていました!

しかし、山の頂上にそれらしき、城跡が見え、そこにそびえる木・・まるで、天主みたいに見えるのです!

嫁と二人で・・・おい!・・あれやで!!・・と、いささか興奮気味!

しかし、パンフに・・利神城跡は石垣や、登山道の崩落の危険性があるため、城跡までの登城は差し控えていただいています・・と!

でも、ググっていると、最近登っている人のブログ、発見! ええのかなぁ?

今、大人気の天空の城、竹田城・・・自慢じゃないですが、20年前から3度、登城しています

ですから、今はいきません・・・その時は、草むらで、荒れ果てていましたが、最高の景色でした・・・

まぁ、ここまで、有名になろうとは・・・

ここ、利神城も石垣や、登山道が整備されれば、第2の竹田城のように、すばらしい山城と・・・期待しています!・・・整備しようとすると、莫大な費用がかかるでしょうし、費用対効果がね?

さて、暫くすると、右手に宮本武蔵、初決闘の地が・・・(横目でチラッと見ただけ・・)

その先に、目的地、「道の駅 宿場町ひらふく」に到着しました・・・

|

|

ふと、みると、道の駅の売店・・今日は定休日・・・あちゃ!! まぁ、仕方無い!

「道の駅 宿場町ひらふく」から、見上げる、利神城・・・素晴らしい場所、ズームすると、石垣、見えます!

「崩落しています」との注意書きの意味、分かります

|

|

天正五年(1577年)の秀吉の上月城攻めでは、唯一戦いから免れています

福原城、上月城が落城したとき、利神城主の別所氏はなす術がなく、人質を出して、秀吉に降伏します・・その後の別所氏は消息が途絶えます

別の説は上月城の山中鹿助が攻め落としたとも伝わっていて、真偽はわからないそうです!

上月城を落とした、毛利氏が領有し、宇喜多氏が領したとの説が有力とのことです(説明パンフより引用)

私、上月城の疲労が・・続いています!・・城見れば、それでいいので、宿場町の観光はそこそこでと、気持ちが萎えています!

でも、頑張りましょう・・・「道の駅 宿場町ひらふく」から正面に見える、利神城に向かっていくと・・・

大きな提灯が・・・本陣跡とのこと!

|

|

なにやら、趣のある、武家屋敷みたいな駅・・遠くから眺めていました・・

|

|

そして、京橋から右みれば、左岸は、河川工事もほぼ終わり? 右岸はパンフにあります、土蔵や、川座敷などの家並みが並びます

その右岸の川の淵の小道を歩きます・・・それぞれの家から川へ降りる階段があります!

この階段は船が着くための階段でしょうが・・川端の景観とあります

|

|

平成21年の台風9号の被害・・・川におられた、お爺さんに聞きました・・・

川水はここまで、上がってきて、めちゃくちゃやったと・・・ここまで、家の壁を指さし・・もの凄いことです!

国道沿いに・・陣屋門が・・・・

|

|

陣屋門は文久三年(1683年)に建てられ、佐用町の文化財です!

さぁ、帰りましょうか・・平福宿場町、もっとゆったり見物するのでしょうが・・・足、疲れています!

時を超え戦国の地へ「官兵衛ゆかりの佐用「三城」を巡る・・パンフを知り、巡ってきました!

充実した、お城巡りでした・・播磨がこんなに脚光を浴びているのも、黒田官兵衛さんのお陰かなぁ・・!

未だ未だ、城ありそうなので、ググってみましょう!・・でも、その前に山城登れる健脚にしておかなければ・・・嫁、助手席で、言っております・・・私、ただ、うなずくだけ・・

中国道、佐用ICから、帰りましょう・・・本日の「α君」の走行 254km 平均燃費 24.3L/km・・

そうそう、「カーナビ君」地図更新しなければ・・・お知らせがでています!・・は~い!!